La década del noventa, [1] para las artes visuales, tal vez comience hacia fines de los 80, con la confluencia y desarrollo de diversos factores que produjeron la emergencia y configuración de un momento artístico con problemáticas y características propias; un momento que lo separa y diferencia de otros dentro del campo artístico de Buenos Aires. Entre dichos factores se cuentan el surgimiento del sistema de clínica como modalidad de enseñanza artística; la emergencia de un “nuevo coleccionismo”; [2] la multiplicación de premios y/o salones para artistas jóvenes ligados a la aparición de fundaciones y la creación de espacios de exhibición.

En la implementación en la Argentina del sistema de clínica, la Beca Kuitca fue inaugural. [3] La primera edición se llevó a cabo entre 1991 y 1993 a partir de la selección de dieciséis becarios, entre ellos Magdalena Jitrik, Sergio Bazán, Fabián Burgos, Manuel Esnoz, Daniel García, Graciela Hasper, Agustín Inchausti, Alfredo Londaibere y Tulio de Sagastizábal. Estos mantenían encuentros periódicos con Guillermo Kuitca en el espacio-taller ubicado en Irala 1505 –barrio de La Boca–, donde conversaban sobre el desarrollo del trabajo que iban realizando.

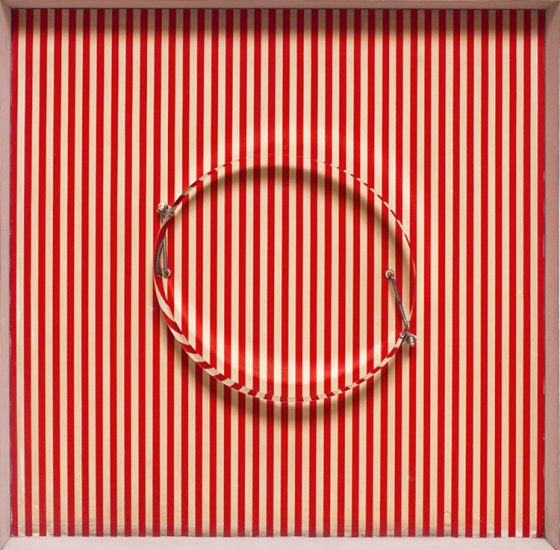

Feliciano Centurión, Sin título, 1993.

Esta modalidad de enseñanza se distanciaba del tradicional sistema de taller, habitual tanto en las instituciones de enseñanza oficial –como la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón, actual Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA)– como en los estudios privados de los “maestros” –artistas de trayectoria y renombre. En líneas generales, el sistema de taller se caracteriza por la presencia y supervisión constante del maestro durante el proceso de elaboración de la obra por parte de sus discípulos, con quienes se relaciona individualmente. Asimismo, los discípulos asisten al taller de uno u otro maestro considerando, además de sus méritos artísticos, la especialización técnica que éstos posean: pintura, escultura, grabado o fotografía. En este sentido, mientras que aquí el concepto de producción artística y de obra de arte se encuentra ligado a priori a la destreza de un determinado procedimiento artístico, en el sistema de clínica éste se articula conjuntamente con el asunto de la obra en su proceso de elaboración. También adoptó esta forma de enseñanza novedosa en nuestro país el Taller de Barracas. [4] A diferencia de la Beca Kuitca, que en un primer momento estaba dirigida sólo a pintores, el Taller apuntaba a la experimentación de materiales para la realización de esculturas, objetos e instalaciones, y se encontraba bajo la dirección docente de Pablo Suárez, Luis Benedit y Ricardo Longhini.

Ambos emprendimientos, patrocinados por la Fundación Antorchas, [5] colocaron los modos de formación local en correspondencia con los internacionales al combinar en su dinámica de funcionamiento el trabajo práctico con el intercambio teórico brindado tanto por los docentes a cargo como por artistas, críticos y curadores locales e internacionales invitados. De esta manera, facilitaron en algunos casos el acceso de los artistas a los centros de formación y exhibición del sistema del arte global: workshops o talleres internacionales de trabajo itinerantes, posgrados en universidades extranjeras, bienales, eventos site-specifcs, entre otros. Asimismo, comportaron para sus participantes una importante plataforma de visibilidad dentro del campo del arte nacional.

Las formas y modos de consumo del coleccionismo también se vieron modificados por estos años, volcándose, tal vez de manera inédita, al arte joven y emergente. [6] Ligado a su desarrollo cabe considerarse la realización anual desde 1991 de la que luego pasó a llamarse Feria de Arte Contemporáneo de Buenos Aires arteBA, llevada a cabo por la Fundación arteBA. Asimismo, nuevos premios se incorporaron durante la década, como el Premio Telecom, Premio Fundación Telefónica, Premio Fundación Federico Jorge Klemm y Premio Fundación Constantini.

En relación con los espacios de exhibición, tuvieron un papel relevante en la configuración de una nueva escena artística la Galería del Rojas, las salas de exposición del Casal de Catalunya, el Espacio Giesso, el Instituto de Cooperación Iberoamericana (ICI) y la Fundación Banco Patricios. Los mismos contribuyeron a instalar poéticas y artistas que, hacia la segunda mitad de la década, fortalecerían otros nuevos espacios. Una de las características que compartieron es que eran salas específicamente destinadas a exposiciones, o que disponían dentro de su estructura institucional de espacios exclusivos para la exhibición y promoción de las artes visuales. En este sentido, la escena artística de la década del 90 se diferenciaba de la de los 80, en la cual las producciones visuales de los artistas emergentes o de escasa trayectoria se mostraban en bares y discotecas de la cultura underground, en donde también se desarrollaban espectáculos teatrales y/o musicales, entre otros eventos. [7]

Entre los espacios mencionados, la Galería del Rojas ocupó un lugar destacado. [8] La misma desarrolló una identidad y un carácter como ningún otro logró hacerlo, y hegemonizó sin dudas el campo artístico de la década del 90. Un hecho sintomático de este fenómeno fue, por un lado, la rapidez con que la literatura crítica de arte identificó y diferenció “el Rojas” –como se lo denominó– del resto de los espacios de exhibición de la ciudad; por otro lado, la perdurabilidad y consolidación de dicha diferenciación en la historiografía argentina e internacional. [9]

Marcelo Pombo, Sin título, 1994.

El Rojas era una sala que hacía de vestíbulo del auditorio del Centro Cultural Ricardo Rojas, dependiente de la Universidad de Buenos Aires, que se inauguró como Galería del Rojas el 13 de julio de 1989 con una performance de Batato Barea y una instalación de Liliana Maresca. [10] Si bien con anterioridad se habían realizado algunas exposiciones en aquel recinto, las mismas no habían tenido regularidad ni continuidad, ni se hallaron dentro de la esfera de un programa artístico-curatorial como el que desarrollaría el artista Jorge Gumier Maier a lo largo de su gestión como director-curador entre 1989 y 1997.

Al momento de tomar el cargo, Gumier Maier ya había estipulado las exhibiciones hasta fines de aquél año, a la vez que las había antecedido con la publicación de un texto programático o manifiesto en la Hoja del Rojas [11] del mes de junio. El mismo, titulado “Avatares del arte”, presentaba como horizonte de lectura un imaginario cristalizado sobre algunos de los rasgos sobresalientes del arte de los años 80: las influencias de tendencias foráneas como la transvanguardia o el neoexpresionismo, y el compromiso sociopolítico. El escrito enunciaba el hartazgo respecto de ciertas características visuales que para el autor presentaban las obras de esa década anterior, como la carga matérica o la gestualidad de la pincelada, las cuales se vinculaban a ciertas “demandas” que el arte debía satisfacer según los diversos agentes que por entonces hegemonizaban la escena artística, demandas vinculadas a un arte que trabajara sobre el contexto inmediato; también afirmaba la completa ineficacia de lo que este tipo de arte pretendía: “perturbar y modificar al otro”. En contrapartida, proponía un arte ligado a la idea de “disfrute” y de “espectáculo”, y señalaba como ejemplo los desfiles de moda que habían tenido lugar en la Primera Bienal de Arte Joven [12] y un certamen organizado por Roberto Jacoby en la discoteca Palladium. Si bien Gumier Maier no especificaba sobre qué asuntos debía ocuparse el arte, bajo qué procedimientos, o qué función debía cumplir, sí señalaba con ahínco que debía mostrar “otras” características a las consideradas dominantes por entonces. Un nuevo concepto de lo artístico y de artista comenzaba a ensayarse en principio, en este texto, ligado al arte joven y marginal de la vida nocturna porteña.

Tras la exhibición de Maresca, los jóvenes artistas que mostraron en la galería en 1989 fueron Alfredo Londaibere (julio-agosto); [13] Esp [Esteban Pagés] y Emiliano Miliyo (agosto-septiembre); Marcelo Pombo (octubre); Carlos Subosky y Máximo Lutz (octubre-noviembre); Diego Fontanet, Gastón Vandam, Sergio Vila y Miguel Harte (octubre) y Sebastián Gordín (noviembre-diciembre). La excepción a la antelación con que el director-curador había pensado las muestras fue la que cerró el año: Harte-Pombo-Suárez [I]. [14] Ésta surgió como deseo y propuesta de Pablo Suárez –quien ya mantenía una relación de amistad con Harte– tras ver la exposición de Pombo del mes de octubre. Un artista de larga y reconocida trayectoria, protagonista de la vanguardia de los años 60, quería mostrar su obra junto a dos jóvenes que recién estaban comenzando su carrera. Esto significaba un respaldo no sólo para ellos sino también para la Galería.

Liliana Maresca, Ella y yo, 1994.

Si bien estaba previsto que la muestra se llevase a cabo entre el 11 y 30 de diciembre, a los pocos días de su inauguración debió levantarse tras daños sufridos por las obras. El lamentable hecho fue causado por algunos empleados de ordenanza del Centro Cultural, aparentemente, ante el disgusto que les causó, por un lado, que los artistas y el curador hubieran sorteado su autoridad al pintar sin previo aviso las paredes tricolor de la sala de un uniforme blanco; [15] por otro lado, por las connotaciones sexuales de algunas obras, como por ejemplo un collage de Pombo compuesto por preservativos colgantes rellenos con perlas. Es posible también que otro de los elementos que provocaran una actitud de sorna y desconsideración haya sido la homosexualidad declarada de Pombo, Suárez, Gumier Maier y amigos y/o expositores asiduos a la galería. Ante lo sucedido, éste último presentó su renuncia, la cual fue rechazada por las autoridades del Centro, de manera que continuó colaborando en la programación durante 1990 pero de forma distante y sin visibilidad pública. A comienzos de 1991 se reincorporó explícitamente a sus funciones acompañado por Magdalena Jitrik como co-directora, artista que había exhibido en la galería el año anterior.

En 1991, además de la sucesión de muestras, en su mayoría individuales, como la de Benito Laren (abril), Nuna Mangiante (julio), Ariadna Pastorini (septiembre) y la de los fotógrafos Horacio Devitt (agosto-septiembre) y Alberto Goldenstein (octubre-noviembre), se llevaron a cabo dos grandes exposiciones colectivas: Bienvenida Primavera (septiembre-octubre) y Summertime (diciembre, 1991-febrero, 1992). En la primera participaron Andrés Baño, Oscar Bony, Karen Berestovoy, Graciela Cores, Feliciano Centurión, Gumier Maier, Roberto Jacoby, Fabián Hofman, Alejandro Kuropatwa, Laren, Jitrik, Alfredo Larrosa, Londaibere, Miliyo, Pagés, Margarita Paksa, Fernando Pont, Andrea Sandlien, Marcia Schvartz, Carlos Trilnik y Omar Schiliro. En la segunda, Juan José Cambre, De Sagastizábal, Guadalupe Fernández, José Garófalo, Gordín, Gumier Maier, Jitrik, Maggie de Koeningsberg, Maresca, Enrique Mármora, Osvaldo Monzo, Pablo Páez, Duilio Pierri, Juan Pablo Renzi, Schiliro y Schvartz.

Los títulos de las exhibiciones, inspirados o tomados de las famosas canciones populares Bienvenido amor de Palito Ortega y Summertime de George Gershwin, prometían un “festejo”, un espacio de encuentro y diversión ante la llegada de la estación estival. De este modo fueron invitados numerosos artistas entre amigos y allegados –veintidós en la primera muestra y dieciséis en la segunda– referentes de diversas generaciones y con obras de diferente carácter. Asimismo, fueron acontecimientos legitimadores para los jóvenes y la misma galería, respaldados por figuras instaladas y de trayectoria.

Sin embargo, a pesar de comenzar a ser conocida y nombrada en el ambiente artístico, la sala no constituía aún un escenario de visibilidad más allá de un pequeño círculo. De este modo, Gumier Maier y Jitrik organizaron en el Centro Cultural Recoleta –espacio de cierto prestigio, concurrido y con mayor difusión– la exhibición El Rojas Presenta: Algunos artistas (26 de agosto-6 de septiembre de 1992). Estos eran Centurión, Gumier Maier, Jitrik, Mangiante, Mármora, Schiliro, Gordín, Pombo, Pastorini, Elisabet Sánchez, Martín Di Girolamo, Vila, Harte, Laren y Londaibere. Si bien figuraban en el catálogo, Pagés y Miliyo finalmente no participaron debido a diferencias con los curadores. Se trató de una exposición de carácter antológico. Por una parte, venía a subrayar y explicitar que había sido la Galería del Rojas la que había “presentado” –dado a conocer o “descubierto”– a estos jóvenes, algunos de los cuales comenzaban a circular por galería comerciales de incidencia en el mercado local; por otra parte, tenía el cometido de mostrar el trabajo realizado desde 1989 hasta este momento en un espacio más favorable para su apreciación. En su conjunto, la exposición mostró una gran variedad de asuntos y procedimientos. A modo de ejemplo, se pueden mencionar las instalaciones de Sánchez y Pastorini –la primera ligada al minimalismo, y la segunda a la escultura blanda–, las frazadas de motivos geométricos o regulares de Centurión sobre las que estampó animales marinos, las pinturas-objeto de Gumier Maier –de motivos geométricos y colores pastel sobre hardboard, de “marcos recortados” [16] curvilíneos, ondulantes, con pequeñas volutas sucedidas a intervalos–, las reelaboraciones de la escultura de Schiliro a partir de palanganas y diversos accesorios plásticos decorativos, la pintura abstracta de colores brillantes y claros de Mármora, la pintura de carácter metafísico de Jitrik y el hiperrealismo de las chicas desnudas en posiciones sexys de Di Girolamo.

Fernanda Laguna, Abstracción abundante: Perro, 2000.

Al año siguiente se instaló la discusión sobre un “arte light” (liviano, descomprometido) vs. un “arte político y social”. El primer término había comenzado a circular como un denominador de los artistas vinculados a la Galería del Rojas a partir de la reseña que hiciera Jorge López Anaya sobre la exposición realizada por Gumier Maier, Schiliro, Laren y Londaibere, entre julio y agosto de 1992 en el Espacio Giesso. En ella, el crítico relacionaba las producciones de los artistas con las formas y el espíritu light de la época. Además, veía en éstas una intención crítica, una reflexión acaso mordaz sobre aquella liviandad que indicaba como característica de aquel fin de siglo. Sin embargo, pronto el término se extendió como arte light y se transformó en una definición peyorativa. Es de esta forma como llegó a la mesa-debate organizada por los artistas Schvartz, Felipe Pino y Duilio Perri dentro del ciclo de encuentros ¿Al margen de toda duda? llevado a cabo entre el 14 de mayo y el 2 de junio de 1993 en el Centro Cultural Rojas. La reunión, por momentos acalorada, como describió un cronista de la revista La Maga, contó con Pombo, Schiliro, Cambre y Garófalo como expositores y Maresca en calidad de coordinadora. Con posterioridad, el término volvió a extenderse como “arte rosa light” (arte “maricón”). [17]

Esta última acepción, en mayo de 2003, formó parte del título de una mesa-debate llevada a cabo en el auditorio del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba): “Arte rosa light y arte Rosa Luxemburgo”. [18] La mesa estuvo coordinada por Gustavo Bruzzone y los expositores fueron Andrea Giunta, Ana Longoni, Ernesto Montequin, Jacoby y Jitrik. Desde un título paródico, humorístico, la intención era explicitar el binomio de opuestos que había dominado las lecturas y discusiones –y que aún lo continuaba haciendo– de la escena del arte argentino de la década inmediatamente anterior: un arte formalista vs. un arte de contenido; un arte autónomo vs. un arte comprometido con su contexto sociopolítico. Pero asimismo, si bien en esta oportunidad no fue asunto de las presentaciones de los expositores ni apareció en las discusiones que tras ellas se abrieron, la oferta de “rosas” que proponía el encuentro señalaba la cuestión gay como asunto inherente, o al menos cercano, a la discusión propuesta.

En efecto, la particularidad que en los años 90 presentó aquella tradicional y reiterada controversia dentro de la historia del arte fue que se articuló con problemas relativos a cuestiones de género y de orientación sexual, problemas que la Galería del Rojas explicitó de diversos modos y que en gran parte definieron su identidad.

Notas

1. Considero la “década del 90” como un término operativo y por ello mismo no limitado en estricto sentido cronológico.

2. Marcelo Pacheco, “Introducción”, en AA.VV ., Museo de arte latinoamericano de Buenos Aires-Colección Constantini, Buenos Aires, Malba-Colección Constantini, 2001.

3. Sobre la Beca Kuitca véase Inés Katzenstein, “Algunas consideraciones sobre Guillermo Kuitca en Buenos Aires”, en Guillermo Kuitca. Obras 1982-2002, Buenos Aires, Malba-Fundación Eduardo Constantini, 2003. En la segunda edición de la Beca Kuitca (1994-1995) participaron, entre otros, Martín Di Girolamo, Jane Brodie, Fernanda Laguna y Sergio Avello y, en la tercera edición (1997-1999) Dino Bruzzone, Marina De Caro, Silvia Gai, Nuna Mangiante, Ariadna Pastorini y Román Vitali.

4. El Taller de Barracas tuvo sólo dos ediciones: 1994-1995 y 1996-1997. Algunos de los artistas que integraron la primera edición fueron Carlota Beltrame, Nicola Costantino, Beto de Volder, Leandro Erlich, Claudia Fontes, Mónica Girón y Patricia Landen; en la segunda, Alicia Herrero, Martín Di Girolamo y Karina El Azem.

5. La Fundación Antorchas sólo patrocinó la primera edición de la Beca Kuitca (1991 y 1993). Las ediciones posteriores fueron auspiciadas por la Fundación Proa (1994-1995), y por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Centro Cultural Borges y el Instituto de Cooperación Iberoamericana (1997). Sobre los diversos emprendimientos artísticos financiados por la Fundación Antorchas véase Andrea Giunta, “Air de Buenos Aires”, Buenos Aires, Galería Daniel Abate, 2008.

6. Sobre este tema véase Marcelo Pacheco, “Introducción”, en AA.VV., Museo de arte latinoamericano de Buenos Aires-Colección Constantini, op. cit.

7. Viviana Usubiaga señala cómo algunos artistas ya reconocidos –como Marcia Schvartz o Juan José Cambre– circulaban tanto en el circuito de las galerías comerciales, premios y salones como en el del underground. Véase Viviana Usubiaga, Imágenes inestables. Artes visuales, dictadura y democracia en Buenos Aires, Buenos Aires, Edhasa, 2012.

8. No se trató de una galería comercial sino de una sala de exhibición.

9. Algunos ejemplos lo constituyen Carlos Basualdo, “Arte contemporáneo en Argentina. Entre la mímesis y el cadáver”, en David Elliott (ed.), Argentina. 1920-1994, Buenos Aires, Fundación para las Artes-Centro Borges, 1995; Pierre Restany, “Arte argentino de los 90. Arte guarango para la argentina de Menem”, en Lapiz, a. XIII, no 116, noviembre de 1995; Ursula Davila-Villa (ed.), Recovering Beauty. The 1990s in Buenos Aires, Austin, The Blanton Museum of Art at The University of Texas at Austin, 2011.

10. Con motivo del 20º aniversario de apertura de la sala, en 2009 se llevó a cabo en el mismo Centro Cultural una exhibición sobre la Galería del Rojas, curada por Máximo Jacoby y Valeria González, autores también de Como el amor. Polarizaciones y aperturas del campo artístico en la Argentina 1989-2009, Buenos Aires, Libros del Rojas, 2009.

11. Boletín mensual en el que el Centro Cultural informaba sobre sus actividades y demás asuntos referidos a la institución.

12. La Primera Bienal de Arte Joven, organizada por la Secretaría de la Juventud de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, se realizó en el Centro Cultural de la Ciudad de Buenos Aires (CCCBA), en el Palais de Glace y los jardines aledaños en marzo de 1989.

13. En la hoja que oficiaba de catálogo el artista aún se presenta con su apellido originario: Londaitzbeher.

14. La reiteración de este grupo de artistas en el Centro Cultural Recoleta en agosto-septiembre de 1990, como Harte-Pombo-Suárez II hizo que, con posterioridad, la exhibición en el Rojas adquiriera el título de Harte-Pombo-Suárez I. El trío continuó en la Fundación Banco Patricios en noviembre de 1992 y en 2001 en la Galería Ruth Benzacar.

15. Por entonces las paredes eran de color gris desde el zócalo hasta la mitad, en donde una franja bordó hacía de nexo con el blanco que continuaba hasta el cielorraso.

16. El marco recortado fue una de las características de las obras del arte concreto argentino de la década del 40 y 50, pero éstos eran de contorno recto. La obra de Gumier Maier reelaboraba de este modo esta tradición artística local.

17. Jorge Gumier Maier refiere a la relación entre el “rosa” y lo “maricón” en el texto “El Tao del arte”, perteneciente al catálogo de la exposición homónima llevada a cabo en el Centro Cultural Recoleta en 1987.

–––––––––

Fragmentos del ensayo “Espacios de exhibición durante los años noventa en Buenos Aires y la formación de una nueva escena artística”, publicado originalmente en María Isabel Baldasarre y Silvia Dolinko (eds.), Travesías de la imagen. Historias de las artes visuales en la Argentina, Volumen II, Archivos CAIA IV, Buenos Aires, EDUNTREF-CAIA, 2012, pp. 607-635.